Martin Antretter

Martin Antretter Günther Andergassen

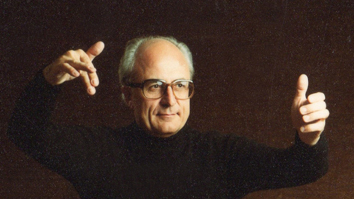

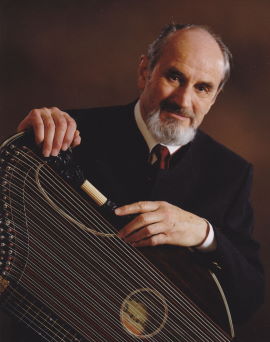

Prof. Dr. Günther Andergassen (17.4.1930 - 19.1.2016) - war eine markante Musikerpersönlichkeit (Komponist, Chorleiter,

Musikpädagoge), die vielen Musiklehrern in Tirol als universell gebildeter (Romanistik, Anglistik, Kunstgeschichte,

Philosophie, Musikwissenschaft) und engagiert und vielseitig Unterrichtender am Tiroler Landeskonservatorium in Erinnerung

ist. Er war der wesentliche Motor für den Aufbau der modernen Musiklehrer-Ausbildung (Instrumental-und Gesangspädagogik IGP);

zahlreiche Preise und Ehrungen würdigen sein Schaffen. Als Komponist hinterlässt er uns Zitherspielern zwei richtungsweisende

Werke, den »Zyklus für Zither« (Preissler-Verlag), ein höchst anspruchsvolles, akribisch durchgearbeitetes Stück,

und den »Jahreskreis«, 14 Lieder auf japanische Haikugedichte für Sopran und Zither (Psalteria-Verlag), ein

atmosphärisch-dichtes, in Naturmystik ruhendes und atmendes Werk.

Anlässlich des Requiems für Prof.Dr. Günther Andergassen hielt Dr. Nikolaus Duregger, Direktor des Tiroler

Landeskonservatoriums, folgende Ansprache:

Günther Andergassen

Prof. Dr. Günther Andergassen (17.4.1930 - 19.1.2016) - war eine markante Musikerpersönlichkeit (Komponist, Chorleiter,

Musikpädagoge), die vielen Musiklehrern in Tirol als universell gebildeter (Romanistik, Anglistik, Kunstgeschichte,

Philosophie, Musikwissenschaft) und engagiert und vielseitig Unterrichtender am Tiroler Landeskonservatorium in Erinnerung

ist. Er war der wesentliche Motor für den Aufbau der modernen Musiklehrer-Ausbildung (Instrumental-und Gesangspädagogik IGP);

zahlreiche Preise und Ehrungen würdigen sein Schaffen. Als Komponist hinterlässt er uns Zitherspielern zwei richtungsweisende

Werke, den »Zyklus für Zither« (Preissler-Verlag), ein höchst anspruchsvolles, akribisch durchgearbeitetes Stück,

und den »Jahreskreis«, 14 Lieder auf japanische Haikugedichte für Sopran und Zither (Psalteria-Verlag), ein

atmosphärisch-dichtes, in Naturmystik ruhendes und atmendes Werk.

Anlässlich des Requiems für Prof.Dr. Günther Andergassen hielt Dr. Nikolaus Duregger, Direktor des Tiroler

Landeskonservatoriums, folgende Ansprache: Martin Antretter

Martin Antretter |

Salvenberg Trio

Salvenberg Trio |

|

Weint um mich, doch nur mit Freudentränen, denn ich will euch fröhlich einst begegnen. Weiße Rosen soll es reichlich regnen auf verborgne Teiche und Fontänen. (Roland Jordan, November 2019) |

Norbert Leutschacher (1941-2019)

Norbert Leutschacher (1941-2019) Anny Loibl

Anny Loibl |

Franz Loibl

Franz Loibl |

Adolf Meinel

Am 25. Mai 2009 verstarb im Alter von fast 99 Jahren einer der bekanntesten Zithernbauer, der Nestor der

Markneukirchener Instrumentenbauer, Adolf Meinel.

Adolf Meinel wurde am 30. Oktober 1910 in Markneukirchen als Sohn von Adolf Friedrich Meinel (1872 1953)

geboren. Nach Beendigung seiner Schulzeit absolviert er zunächst eine kaufmännische Ausbildung. Anschließend erlernte

er in der traditionsreichen elterlichen Instrumentenbauwerkstätte den Beruf des Zitherbauers und legte 1929 die

Gesellenprüfung mit Auszeichnung ab. Im Jahre 1936 bestand er auch die Meisterprüfung als Zupfinstrumentenbauer.

Wahrscheinlich hätte es für Adolf Meinel nie etwas anderes gegeben als diesen Beruf. »Ich war gut in der

Schule, aber ich wollte arbeiten, in der Werkstatt Instrumente bauen. Zitherbauer ist kein Beruf, dazu muss man geboren

sein. In den Instrumenten steckt eine Seele, die man ihnen gibt.« Der Arbeitsalltag des Instrumentenbauers begann

schon früh: Morgens um 4.30 Uhr aufstehen, die Werkstatt heizen, alles für sich und die Gesellen vorbereiten, um

pünktlich um 6.00 Uhr mit der Arbeit beginnen zu können

Adolf Meinel fertigte in dritter Generation des bereits von seinem Großvater im Jahre 1862 gegründeten Betriebes

Zithern und Gitarren, die in der ganzen Welt hohe Anerkennung fanden. In enger Zusammenarbeit mit seinem Vater wurde

die Klangqualität der Meinel-Zithern auf ein außerordentliches Niveau angehoben. Zusätzlich befasste sich Adolf Meinel

aber auch mit der Weiterentwicklung der Saiten. Er erprobte und berechnete die günstigsten physikalischen Zusammenhänge

zwischen der Mensur, der Saitenspannung, dem Saitenkern und der Umspinnung der Saiten, um eine optimale Klangqualität

auch im Bereich der Saiten zu gewährleisten.

In den 30er Jahren interessierte sich Adolf Meinel in besonderem Maße für die Entwicklung der Quint- und

Basszither. Dadurch war es möglich, auch die Zitherspieler wie in einem klassischen Quartett mit Quint-, Diskant-,

Alt- und Basszither gemeinsam musizieren zu lassen. Was nur wenige wissen, ist die Tatsache, dass Adolf Meinel eine

Zeitlang auch Zither- und Gitarrenunterricht erhalten hat, und zwar von dem Zithervirtuosen Ernst Rommel, Lehrer

für Zither an der Franz-Liszt-Hochschule in Weimar.

Seit etwa 1930 beschäftigte sich Adolf Meinel zunächst mehr aus persönlichen Gründen mit dem Bau von

Gitarren. Daraus entwickelte sich dann ein zweiter Geschäftsbereich. Diese Entwicklung sollte sich später als sehr

nützlich erweisen, half sie doch mit, während der DDR-Zeit den Fortbestand der traditionsreichen

Instrumentenbauwerkstätte zu sichern. Adolf Meinel äußerte sich folgendermaßen dazu: »

ich habe durch den Bau

beider Instrumente Einblicke gewonnen, die ich als Nur-Zitherbauer oder als Nur-Gitarrenbauer niemals hätte erwerben

können

«.

Die Werkstatt Adolf Meinel war besonders in den Jahren 1920 bis 1940 und auch nach dem Zweiten Weltkrieg bis zum

Bau der Berliner Mauer eine Drehscheibe in der Zitherwelt. Fast alle führenden Zithersolisten wie

Wilhelm Otto Mickenschreiber, Ferdinand Kollmaneck, Otto Blasius, Ernst Rommel, Fred Rüffer, Josef Haustein,

Wilhelm Tafelmayer, Max Schulz, Max Albert, Emil Holz, Ewald Kuchenbuch und der langjährige Vorsitzende des

Zentralverbandes Deutscher Zithervereine, Albert Bernet (um nur einige zu nennen), gingen in dieser Werkstätte

ein und aus oder standen mit Adolf Meinel senior und junior in brieflichem Gedankenaustausch. Die noch vorhandenen

Briefwechsel geben uns heute einen Einblick in die damals bereits vorhandene intensive Zusammenarbeit von Zitherbauer

und Zitherspielern. Die schriftlichen Kontakte mit den Zitherspielern pflegte der damalige Adolf Meinel junior über

einen sehr langen Zeitraum bis in die 90er Jahre hinein und nicht selten schrieb er bis zu 15 Briefe an einem Tag, und

das natürlich mit der Schreibmaschine. Obwohl oder gerade weil es den PC noch nicht gab, waren seine Briefe

grundsätzlich fehlerfrei. »Das war immer herrlich, diese persönlichen Verbindungen mit den Musikanten. Aus jedem

Jahr habe ich 10 Ordner mit Briefen. Darin haben wir alles besprochen, und aus jedem leuchtet eine gegenseitige Achtung

heraus«.

Neben seiner Arbeit in der Instrumentenwerkstatt besaß Adolf Meinel nur ein Hobby: das Bergwandern. So wurden

nach dem Zweiten Weltkrieg u. a. drei Viertausender in der Schweiz bestiegen, selbstverständlich mit einem

Zitherfreund.

Während der schwierigen Zeit des realen Sozialismus in der DDR war ein Güteraustausch mit der Bundesrepublik

Deutschland und anderen Ländern nur über die staatlichen Vertriebswege möglich, sowohl bei den Gitarren als auch bei

den Zithern. Obwohl sich nun der Produktionsschwerpunkt auf die Gitarren verlagerte und Adolf Meinel sich gezwungen sah,

Angestellte zu entlassen, wurden nach wie vor Zithern gebaut. Auch die Instrumente aus dieser Ära wurden stets als

Künstlerinstrumente in bewährter, bester Qualität ausgeliefert.

Obwohl er eigentlich mit 79 Jahren ans Aufhören gedacht hatte, stürzte sich Adolf Meinel nach der

Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten noch einmal in die Arbeit und stellte zusammen mit seiner Tochter

Ulrike, die selbst ihren Meisterbrief seit 1982 besitzt, wieder verstärkt Zithern her. Die Übergabe der Werkstatt

erfolgte also über viele Jahre hinweg, die Tradition wurde nahtlos an die nächste Generation weitergegeben. Heute werden

in dieser Werkstatt fast ausschließlich Zithern gefertigt und Reparaturen durchgeführt.

Im Jahre 2004 konnte der Jubilar zusammen mit seiner Frau die Diamantene Hochzeit feiern. Die beiden waren 60

Jahre verheiratet und lebten nach wie vor in der eigenen Wohnung. Adolf Meinel lebte - bis kurz vor seinem Tod - noch

sehr aktiv für sein Alter und vollkommen selbständig, bei geistiger Frische und vollkommener Interessiertheit am

Geschäft und am Weltgeschehen. Er löste weiterhin seine Kreuzworträtsel und machte seinen täglichen Rundgang durch die

Stadt; seine Energie beispielgebend, auch für seine vier Enkelkinder.

Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass Adolf Meinel mit seiner Arbeit bleibende Maßstäbe im Zitherbau gesetzt

hat, seine Instrumente sind auch heute noch beliebt und gesucht. Er hat sich stets für die Weiterentwicklung der Zither,

für die Herstellung bester Zithersaiten und für optimales Bünde-Material eingesetzt.

Der Deutsche Zithermusik-Bund verliert mit Adolf Meinel einen seiner renommiertesten Zitherbauer. Er hat die

Geschichte des Zitherbaus über viele Jahrzehnte mitgeprägt und sich um die Zither und die Zithermusik große Verdienste

erworben. Alle, die Adolf Meinel auch persönlich kennengelernt haben, werden sich immer gerne an ihn erinnern.

(Artikel von Heinz Mader, Präsident des Deutschen Zithermusik-Bundes, Quelle: Saitenspiel, Heft 4/2009,

Zeitschrift des DZB)

Adolf Meinel

Am 25. Mai 2009 verstarb im Alter von fast 99 Jahren einer der bekanntesten Zithernbauer, der Nestor der

Markneukirchener Instrumentenbauer, Adolf Meinel.

Adolf Meinel wurde am 30. Oktober 1910 in Markneukirchen als Sohn von Adolf Friedrich Meinel (1872 1953)

geboren. Nach Beendigung seiner Schulzeit absolviert er zunächst eine kaufmännische Ausbildung. Anschließend erlernte

er in der traditionsreichen elterlichen Instrumentenbauwerkstätte den Beruf des Zitherbauers und legte 1929 die

Gesellenprüfung mit Auszeichnung ab. Im Jahre 1936 bestand er auch die Meisterprüfung als Zupfinstrumentenbauer.

Wahrscheinlich hätte es für Adolf Meinel nie etwas anderes gegeben als diesen Beruf. »Ich war gut in der

Schule, aber ich wollte arbeiten, in der Werkstatt Instrumente bauen. Zitherbauer ist kein Beruf, dazu muss man geboren

sein. In den Instrumenten steckt eine Seele, die man ihnen gibt.« Der Arbeitsalltag des Instrumentenbauers begann

schon früh: Morgens um 4.30 Uhr aufstehen, die Werkstatt heizen, alles für sich und die Gesellen vorbereiten, um

pünktlich um 6.00 Uhr mit der Arbeit beginnen zu können

Adolf Meinel fertigte in dritter Generation des bereits von seinem Großvater im Jahre 1862 gegründeten Betriebes

Zithern und Gitarren, die in der ganzen Welt hohe Anerkennung fanden. In enger Zusammenarbeit mit seinem Vater wurde

die Klangqualität der Meinel-Zithern auf ein außerordentliches Niveau angehoben. Zusätzlich befasste sich Adolf Meinel

aber auch mit der Weiterentwicklung der Saiten. Er erprobte und berechnete die günstigsten physikalischen Zusammenhänge

zwischen der Mensur, der Saitenspannung, dem Saitenkern und der Umspinnung der Saiten, um eine optimale Klangqualität

auch im Bereich der Saiten zu gewährleisten.

In den 30er Jahren interessierte sich Adolf Meinel in besonderem Maße für die Entwicklung der Quint- und

Basszither. Dadurch war es möglich, auch die Zitherspieler wie in einem klassischen Quartett mit Quint-, Diskant-,

Alt- und Basszither gemeinsam musizieren zu lassen. Was nur wenige wissen, ist die Tatsache, dass Adolf Meinel eine

Zeitlang auch Zither- und Gitarrenunterricht erhalten hat, und zwar von dem Zithervirtuosen Ernst Rommel, Lehrer

für Zither an der Franz-Liszt-Hochschule in Weimar.

Seit etwa 1930 beschäftigte sich Adolf Meinel zunächst mehr aus persönlichen Gründen mit dem Bau von

Gitarren. Daraus entwickelte sich dann ein zweiter Geschäftsbereich. Diese Entwicklung sollte sich später als sehr

nützlich erweisen, half sie doch mit, während der DDR-Zeit den Fortbestand der traditionsreichen

Instrumentenbauwerkstätte zu sichern. Adolf Meinel äußerte sich folgendermaßen dazu: »

ich habe durch den Bau

beider Instrumente Einblicke gewonnen, die ich als Nur-Zitherbauer oder als Nur-Gitarrenbauer niemals hätte erwerben

können

«.

Die Werkstatt Adolf Meinel war besonders in den Jahren 1920 bis 1940 und auch nach dem Zweiten Weltkrieg bis zum

Bau der Berliner Mauer eine Drehscheibe in der Zitherwelt. Fast alle führenden Zithersolisten wie

Wilhelm Otto Mickenschreiber, Ferdinand Kollmaneck, Otto Blasius, Ernst Rommel, Fred Rüffer, Josef Haustein,

Wilhelm Tafelmayer, Max Schulz, Max Albert, Emil Holz, Ewald Kuchenbuch und der langjährige Vorsitzende des

Zentralverbandes Deutscher Zithervereine, Albert Bernet (um nur einige zu nennen), gingen in dieser Werkstätte

ein und aus oder standen mit Adolf Meinel senior und junior in brieflichem Gedankenaustausch. Die noch vorhandenen

Briefwechsel geben uns heute einen Einblick in die damals bereits vorhandene intensive Zusammenarbeit von Zitherbauer

und Zitherspielern. Die schriftlichen Kontakte mit den Zitherspielern pflegte der damalige Adolf Meinel junior über

einen sehr langen Zeitraum bis in die 90er Jahre hinein und nicht selten schrieb er bis zu 15 Briefe an einem Tag, und

das natürlich mit der Schreibmaschine. Obwohl oder gerade weil es den PC noch nicht gab, waren seine Briefe

grundsätzlich fehlerfrei. »Das war immer herrlich, diese persönlichen Verbindungen mit den Musikanten. Aus jedem

Jahr habe ich 10 Ordner mit Briefen. Darin haben wir alles besprochen, und aus jedem leuchtet eine gegenseitige Achtung

heraus«.

Neben seiner Arbeit in der Instrumentenwerkstatt besaß Adolf Meinel nur ein Hobby: das Bergwandern. So wurden

nach dem Zweiten Weltkrieg u. a. drei Viertausender in der Schweiz bestiegen, selbstverständlich mit einem

Zitherfreund.

Während der schwierigen Zeit des realen Sozialismus in der DDR war ein Güteraustausch mit der Bundesrepublik

Deutschland und anderen Ländern nur über die staatlichen Vertriebswege möglich, sowohl bei den Gitarren als auch bei

den Zithern. Obwohl sich nun der Produktionsschwerpunkt auf die Gitarren verlagerte und Adolf Meinel sich gezwungen sah,

Angestellte zu entlassen, wurden nach wie vor Zithern gebaut. Auch die Instrumente aus dieser Ära wurden stets als

Künstlerinstrumente in bewährter, bester Qualität ausgeliefert.

Obwohl er eigentlich mit 79 Jahren ans Aufhören gedacht hatte, stürzte sich Adolf Meinel nach der

Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten noch einmal in die Arbeit und stellte zusammen mit seiner Tochter

Ulrike, die selbst ihren Meisterbrief seit 1982 besitzt, wieder verstärkt Zithern her. Die Übergabe der Werkstatt

erfolgte also über viele Jahre hinweg, die Tradition wurde nahtlos an die nächste Generation weitergegeben. Heute werden

in dieser Werkstatt fast ausschließlich Zithern gefertigt und Reparaturen durchgeführt.

Im Jahre 2004 konnte der Jubilar zusammen mit seiner Frau die Diamantene Hochzeit feiern. Die beiden waren 60

Jahre verheiratet und lebten nach wie vor in der eigenen Wohnung. Adolf Meinel lebte - bis kurz vor seinem Tod - noch

sehr aktiv für sein Alter und vollkommen selbständig, bei geistiger Frische und vollkommener Interessiertheit am

Geschäft und am Weltgeschehen. Er löste weiterhin seine Kreuzworträtsel und machte seinen täglichen Rundgang durch die

Stadt; seine Energie beispielgebend, auch für seine vier Enkelkinder.

Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass Adolf Meinel mit seiner Arbeit bleibende Maßstäbe im Zitherbau gesetzt

hat, seine Instrumente sind auch heute noch beliebt und gesucht. Er hat sich stets für die Weiterentwicklung der Zither,

für die Herstellung bester Zithersaiten und für optimales Bünde-Material eingesetzt.

Der Deutsche Zithermusik-Bund verliert mit Adolf Meinel einen seiner renommiertesten Zitherbauer. Er hat die

Geschichte des Zitherbaus über viele Jahrzehnte mitgeprägt und sich um die Zither und die Zithermusik große Verdienste

erworben. Alle, die Adolf Meinel auch persönlich kennengelernt haben, werden sich immer gerne an ihn erinnern.

(Artikel von Heinz Mader, Präsident des Deutschen Zithermusik-Bundes, Quelle: Saitenspiel, Heft 4/2009,

Zeitschrift des DZB)

Manfred Schuler

Manfred Schuler Ernst Volkmann

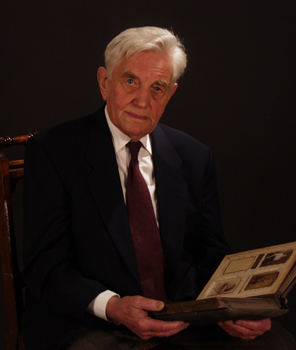

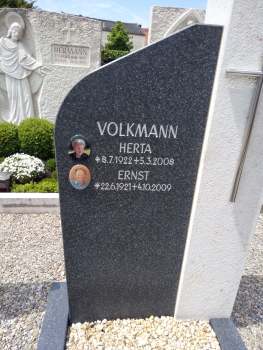

Am 6. Oktober 2009 starb im Alter von 88 Jahren in Ingolstadt einer der bekanntesten Zitherbauer,

Ernst Volkmann.

Ernst Volkmann wurde am 22. Juni 1921 in Schönbach (Böhmen) als Sohn von Hans Volkmann

(»Leopoldnhans«) geboren. Er besuchte 5 Jahre lang die Volksschule, danach 3 Jahre die Bürgerschule in

Schönbach. Von 1935 bis 1938 absolvierte er eine Lehrzeit als Geigenbauer, anschließend arbeitete er ein Jahr als

Geselle in der Werkstatt seines Vaters.

Am 2. Oktober 1939 wurde er zum Wehrdienst in die Luftwaffe einberufen. Von November 1940 an war er

Flugzeugführer, hauptsächlich auf Stukas, bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs am 8. Mai 1945. Vor der kurzen

Gefangenschaft bei den Amerikanern flog Ernst Volkmann einmal mit seiner Maschine bis nach Schönbach und landete dort.

Anschließend wurde er zum Arbeitsdienst bei den Tschechen einberufen und arbeitete dort bis zur Vertreibung

am 17. August 1946.

In Ingolstadt fand er mit seiner Familie eine neue Heimat. Zunächst arbeitete er mit seinem Vater bei

Vinzenz Jung in Langquaid als Geselle für Reparaturen. Im August 1947 eröffnete sein Vater Hans Volkmann in

Ingolstadt, Griesmühlstr. 12, wieder eine eigene Werkstatt, damals die einzige zwischen München und Nürnberg sowie

Regensburg und Donauwörth. Der Bedarf an Reparaturen und neuen Instrumenten für Theater und Kammerorchester, für

Gymnasien und Realschulen war sehr groß. Im Januar 1948 trat auch Ernst Volkmann wieder in die Werkstatt seines Vaters

ein. Durch viele Reparaturen an alten Instrumenten kam er schließlich zum Zitherbau. 1953 machte er sich selbstständig

und mietete in der Remise 38 in Ingolstadt eine größere Werkstatt, in der dann auch sein Vater mitarbeitete.

Die Firma Ernst Volkmann wurde schnell bekannt. Es wurden alle Arten von Zithern in dieser Werkstatt hergestellt.

Auch ausländische Kunden wurden beliefert, z.B. aus Österreich, der Schweiz, Holland, Italien, aus den USA, aus

Neuseeland und Japan.

Zum größten Erfolg wurde 1969 die Entwicklung der Zither in Psalterform. So kam Ende der 1950er Jahre

Richard Grünwald bei einem Besuch in Ingolstadt in die Zitherbauwerkstatt von Ernst Volkmann. Dieser fragte

Grünwald: »Wieso lehnen Sie die Basszither so entschieden ab, da wir doch im klassischen Zitherquartett, ähnlich

wie im Streichquartett, ein Bassfundament brauchen?« Lapidar erwiderte Grünwald, dass alle Instrumente, die tiefer

als die Altzither sind, doch keinen befriedigenden Ton hergäben. Doch Ernst Volkmann machte sich daran, trotz der

Skepsis von Richard Grünwald eine eigene Basszither zu entwickeln.

Die intensive Beschäftigung mit theoretischen Ausarbeitungen über den Kontrabass führte ihn schließlich zu der

Erkenntnis, dass zur Erzeugung tieferer Töne die Mensuren und Saitenlängen deutlich länger und die Saiten selbst mehr

Masse bekommen müssten. Dass der neu entwickelten Basszither wegen ihrer neu entwickelten Form und ihrer Größe anfangs

noch mit Skepsis begegnet wurde, war nicht verwunderlich, doch der warme Ton fand schließlich Anerkennung und Bewunderung.

Der Komponist Alfred von Beckerath war vom Klang der neuen Volkmannschen Basszither so angetan, dass er spontan

für Fritz Wilhelm, der Volkmann bei der Entwicklung des neuen Instrumentes in jeder Weise unterstützt hatte, eine

Suite komponierte. Diese wurde 1974 von Fritz Wilhelm im Beisein des Komponisten in einem Jubiläumskonzert für

Alfred von Beckerath in Ingolstadt-Mailing uraufgeführt.

War es zunächst nur die Absicht Volkmanns, durch die Entwicklung der Psalterform die Basszither zu verbessern, so

wurde er schließlich von Zitherspielern bedrängt, insbesondere auch von Fritz Wilhelm, diesen neuartigen Resonanzkörper

auch beim Bau der Alt- und Diskantzither anzuwenden. Die erste Altzither in Psalterform wurde 1974 fertiggestellt und

von Fritz Wilhelm erstmals bei einem Solistenkonzert im Schubertsaal in Wien der Öffentlichkeit präsentiert.

Dr. Knotzinger, ein Vertreter der Wiener Besaitungsart, urteilte damals nach dem Konzert begeistert: »Diese

Altzither ersetzt im Klangvolumen zwei gute Gitarren!« Ein komplettes Zitherquartett in Psalterform wurde dann

erstmals 1981 bei den Zithermusiktagen in Stuttgart vorgestellt. Es fand viel anerkennende Beachtung und mancher

Skeptiker ließ sich überzeugen.

Im Dezember 1983 wurde die Arbeit Ernst Volkmanns jäh unterbrochen. Die Folgen einer zunächst nicht so schwierig

eingeschätzten Kropfoperation, ein Schlaganfall und eine Lungenembolie hielten ihn wochenlang auf der Intensivstation

fest, wobei die Aussicht auf Genesung zunächst sehr gering war. Erst nach einem halben Jahr hatte er sich so weit

erholt, dass er langsam seine Arbeit wieder aufnehmen konnte.

Schon bei den Zithermusiktagen 1984 in Regensburg stellte er eine neue Generation des Zitherquartetts in

Psalterform vor, wobei jedes Instrument auf einem eigenen Resonanztisch stand, der nach den Prinzipien eines Instruments

als eigener Resonanzkörper gebaut worden war.

Die größte offizielle Anerkennung seiner Entwicklungsarbeit erntete Ernst Volkmann, als ihm anlässlich der

Musikmesse in Frankfurt/Main der »Deutsche Musikinstrumentenpreis 1993« zuerkannt wurde. Die Tests hierzu

waren von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig durchgeführt worden. Von 100 möglichen Punkten

erhielt seine Zither in Psalterform 96 Punkte. In den Kategorien Klangfarbe, Klangfülle, Dynamik, Ausgeglichenheit,

Klang der Griffsaiten, Klangreinheit, Spielbarkeit, Bundreinheit, Stimmbarkeit, äußeres Erscheinungsbild, Akzeptanz der

Besonderheiten sowie im Preis-Leistungsverhältnis erzielte seine Psalterzither jeweils den ersten Rang. Noch im

gleichen Jahr wurde seine Zither in Psalterform auch mit dem Bayerischen Staatspreis ausgezeichnet.

Aber noch eine weitere Entwicklung von Ernst Volkmann soll erwähnt werden: das Psaltrinchen. Dieses Instrument

mit einem Griffbrett mit 36 cm Saitenmensur lässt einen geringen Saitenzug zu, sodass auch jungen Kindern das mühselige

Drücken auf die Saiten wesentlich erleichtert wird. Ernst Volkmann hat mit seinen Entwicklungsarbeiten, insbesondere

der Psalterzither, bleibende Maßstäbe im Zitherbau gesetzt hat und die Entwicklung im Instrumentenbau einen bedeutenden

Schritt vorangetrieben.

Der Deutsche Zithermusik-Bund verliert mit ihm einen seiner renommiertesten Zitherbauer. Er hat die Geschichte

des Zitherbaus über viele Jahrzehnte mitgeprägt und sich um die Zither und die Zithermusik große Verdienste erworben.

Alle, die das Glück hatten, Ernst Volkmann auch persönlich kennengelernt haben, werden sich mit Sicherheit gerne an ihn

erinnern.

(Artikel von Heinz Mader, Präsident des Deutschen Zithermusik-Bundes, Quelle: Saitenspiel, Heft 6/2009, Zeitschrift

des DZB)

Ernst Volkmann

Am 6. Oktober 2009 starb im Alter von 88 Jahren in Ingolstadt einer der bekanntesten Zitherbauer,

Ernst Volkmann.

Ernst Volkmann wurde am 22. Juni 1921 in Schönbach (Böhmen) als Sohn von Hans Volkmann

(»Leopoldnhans«) geboren. Er besuchte 5 Jahre lang die Volksschule, danach 3 Jahre die Bürgerschule in

Schönbach. Von 1935 bis 1938 absolvierte er eine Lehrzeit als Geigenbauer, anschließend arbeitete er ein Jahr als

Geselle in der Werkstatt seines Vaters.

Am 2. Oktober 1939 wurde er zum Wehrdienst in die Luftwaffe einberufen. Von November 1940 an war er

Flugzeugführer, hauptsächlich auf Stukas, bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs am 8. Mai 1945. Vor der kurzen

Gefangenschaft bei den Amerikanern flog Ernst Volkmann einmal mit seiner Maschine bis nach Schönbach und landete dort.

Anschließend wurde er zum Arbeitsdienst bei den Tschechen einberufen und arbeitete dort bis zur Vertreibung

am 17. August 1946.

In Ingolstadt fand er mit seiner Familie eine neue Heimat. Zunächst arbeitete er mit seinem Vater bei

Vinzenz Jung in Langquaid als Geselle für Reparaturen. Im August 1947 eröffnete sein Vater Hans Volkmann in

Ingolstadt, Griesmühlstr. 12, wieder eine eigene Werkstatt, damals die einzige zwischen München und Nürnberg sowie

Regensburg und Donauwörth. Der Bedarf an Reparaturen und neuen Instrumenten für Theater und Kammerorchester, für

Gymnasien und Realschulen war sehr groß. Im Januar 1948 trat auch Ernst Volkmann wieder in die Werkstatt seines Vaters

ein. Durch viele Reparaturen an alten Instrumenten kam er schließlich zum Zitherbau. 1953 machte er sich selbstständig

und mietete in der Remise 38 in Ingolstadt eine größere Werkstatt, in der dann auch sein Vater mitarbeitete.

Die Firma Ernst Volkmann wurde schnell bekannt. Es wurden alle Arten von Zithern in dieser Werkstatt hergestellt.

Auch ausländische Kunden wurden beliefert, z.B. aus Österreich, der Schweiz, Holland, Italien, aus den USA, aus

Neuseeland und Japan.

Zum größten Erfolg wurde 1969 die Entwicklung der Zither in Psalterform. So kam Ende der 1950er Jahre

Richard Grünwald bei einem Besuch in Ingolstadt in die Zitherbauwerkstatt von Ernst Volkmann. Dieser fragte

Grünwald: »Wieso lehnen Sie die Basszither so entschieden ab, da wir doch im klassischen Zitherquartett, ähnlich

wie im Streichquartett, ein Bassfundament brauchen?« Lapidar erwiderte Grünwald, dass alle Instrumente, die tiefer

als die Altzither sind, doch keinen befriedigenden Ton hergäben. Doch Ernst Volkmann machte sich daran, trotz der

Skepsis von Richard Grünwald eine eigene Basszither zu entwickeln.

Die intensive Beschäftigung mit theoretischen Ausarbeitungen über den Kontrabass führte ihn schließlich zu der

Erkenntnis, dass zur Erzeugung tieferer Töne die Mensuren und Saitenlängen deutlich länger und die Saiten selbst mehr

Masse bekommen müssten. Dass der neu entwickelten Basszither wegen ihrer neu entwickelten Form und ihrer Größe anfangs

noch mit Skepsis begegnet wurde, war nicht verwunderlich, doch der warme Ton fand schließlich Anerkennung und Bewunderung.

Der Komponist Alfred von Beckerath war vom Klang der neuen Volkmannschen Basszither so angetan, dass er spontan

für Fritz Wilhelm, der Volkmann bei der Entwicklung des neuen Instrumentes in jeder Weise unterstützt hatte, eine

Suite komponierte. Diese wurde 1974 von Fritz Wilhelm im Beisein des Komponisten in einem Jubiläumskonzert für

Alfred von Beckerath in Ingolstadt-Mailing uraufgeführt.

War es zunächst nur die Absicht Volkmanns, durch die Entwicklung der Psalterform die Basszither zu verbessern, so

wurde er schließlich von Zitherspielern bedrängt, insbesondere auch von Fritz Wilhelm, diesen neuartigen Resonanzkörper

auch beim Bau der Alt- und Diskantzither anzuwenden. Die erste Altzither in Psalterform wurde 1974 fertiggestellt und

von Fritz Wilhelm erstmals bei einem Solistenkonzert im Schubertsaal in Wien der Öffentlichkeit präsentiert.

Dr. Knotzinger, ein Vertreter der Wiener Besaitungsart, urteilte damals nach dem Konzert begeistert: »Diese

Altzither ersetzt im Klangvolumen zwei gute Gitarren!« Ein komplettes Zitherquartett in Psalterform wurde dann

erstmals 1981 bei den Zithermusiktagen in Stuttgart vorgestellt. Es fand viel anerkennende Beachtung und mancher

Skeptiker ließ sich überzeugen.

Im Dezember 1983 wurde die Arbeit Ernst Volkmanns jäh unterbrochen. Die Folgen einer zunächst nicht so schwierig

eingeschätzten Kropfoperation, ein Schlaganfall und eine Lungenembolie hielten ihn wochenlang auf der Intensivstation

fest, wobei die Aussicht auf Genesung zunächst sehr gering war. Erst nach einem halben Jahr hatte er sich so weit

erholt, dass er langsam seine Arbeit wieder aufnehmen konnte.

Schon bei den Zithermusiktagen 1984 in Regensburg stellte er eine neue Generation des Zitherquartetts in

Psalterform vor, wobei jedes Instrument auf einem eigenen Resonanztisch stand, der nach den Prinzipien eines Instruments

als eigener Resonanzkörper gebaut worden war.

Die größte offizielle Anerkennung seiner Entwicklungsarbeit erntete Ernst Volkmann, als ihm anlässlich der

Musikmesse in Frankfurt/Main der »Deutsche Musikinstrumentenpreis 1993« zuerkannt wurde. Die Tests hierzu

waren von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig durchgeführt worden. Von 100 möglichen Punkten

erhielt seine Zither in Psalterform 96 Punkte. In den Kategorien Klangfarbe, Klangfülle, Dynamik, Ausgeglichenheit,

Klang der Griffsaiten, Klangreinheit, Spielbarkeit, Bundreinheit, Stimmbarkeit, äußeres Erscheinungsbild, Akzeptanz der

Besonderheiten sowie im Preis-Leistungsverhältnis erzielte seine Psalterzither jeweils den ersten Rang. Noch im

gleichen Jahr wurde seine Zither in Psalterform auch mit dem Bayerischen Staatspreis ausgezeichnet.

Aber noch eine weitere Entwicklung von Ernst Volkmann soll erwähnt werden: das Psaltrinchen. Dieses Instrument

mit einem Griffbrett mit 36 cm Saitenmensur lässt einen geringen Saitenzug zu, sodass auch jungen Kindern das mühselige

Drücken auf die Saiten wesentlich erleichtert wird. Ernst Volkmann hat mit seinen Entwicklungsarbeiten, insbesondere

der Psalterzither, bleibende Maßstäbe im Zitherbau gesetzt hat und die Entwicklung im Instrumentenbau einen bedeutenden

Schritt vorangetrieben.

Der Deutsche Zithermusik-Bund verliert mit ihm einen seiner renommiertesten Zitherbauer. Er hat die Geschichte

des Zitherbaus über viele Jahrzehnte mitgeprägt und sich um die Zither und die Zithermusik große Verdienste erworben.

Alle, die das Glück hatten, Ernst Volkmann auch persönlich kennengelernt haben, werden sich mit Sicherheit gerne an ihn

erinnern.

(Artikel von Heinz Mader, Präsident des Deutschen Zithermusik-Bundes, Quelle: Saitenspiel, Heft 6/2009, Zeitschrift

des DZB)

|  |

|  |